06201 Kriterienkatalog und Lastenheft – Erfolgsfaktoren bei der Bewertung und Auswahl eines Instandhaltungsplanungssystems (IPS)

|

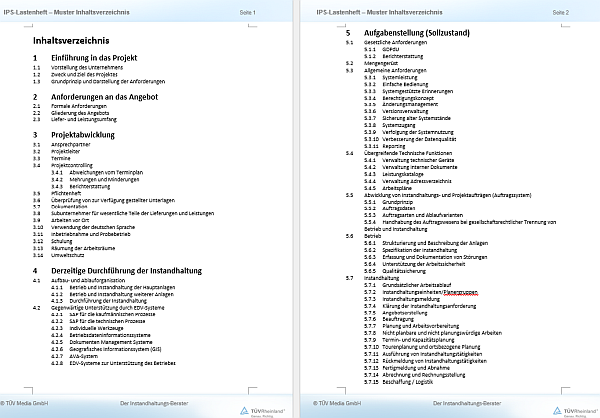

In der Instandhaltung ist die Bewältigung der Aufgaben mit den heutigen Anforderungen ohne den Einsatz geeigneter IT-Systeme kaum noch möglich. Die wichtigsten Hilfsmittel für die Auswahl des geeigneten IPS bei der Beschaffung und für die Bewertung eines vorhandenen IPS sind ein Lastenheft mit einer konsistenten und präzisen Formulierung der Anforderungen und ein Kriterienkatalog zur Bewertung der eingegangenen Angebote oder des eigenen Systems. Diese beiden Hilfsmittel werden so beschrieben, dass eigene Lastenhefte und Kriterienkataloge auf Basis der beigefügten Arbeitshilfen erstellt werden können. Arbeitshilfen: von: |

Zur Unterstützung von Instandhaltungsaufgaben (Anforderungsspezifikation, Beauftragung, Planung und Steuerung, Auswertung und Controlling) ist eine Vielzahl von IT-Systemen am Markt verfügbar. Die Nutzung der sich daraus ergebenden Beschaffungspotenziale bei der Erst- oder Folgebeschaffung eines solchen Systems erfordert die systemneutrale Formulierung der eigenen Anforderungen in einer Form, die die Einholung vergleichbarer Angebote zu Festpreisen ermöglicht. Die Erfassung der Anforderungen aller Nutzergruppen an das System erfolgt sinnvollerweise auf der Grundlage eines vorab erstellten Kriterienkataloges, der neben der transparenten Bewertung der Angebote auch die Bewertung eines ggf. bereits vorhandenen IPS ermöglicht.

Auf Basis des Kriterienkatalogs wird ein Lastenheft für die Ausschreibung erstellt. Dieses enthält neben den Anforderungen aller Nutzergruppen auch die Beschreibung der vorhandenen IT-Systemlandschaft, die Vorgaben für die Projektabwicklung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Bewertung aller Angebote anhand des Kriterienkatalogs zeigt die jeweiligen Stärken und Schwächen der Angebote auf. Sie bildet auch die Grundlage für die abschließende gemeinsame Bewertung von Preis und technischer Lösung der Angebote. Kurzfassungen von Kriterienkatalog und Lastenheft können auch zur Bewertung eines bestehenden IPS verwendet werden.

1 Ausgangssituation

Typische Fragen/Bemerkungen an die Instandhaltung als internen oder externen Dienstleister sind

| • | Was sind die Ursachen für die hohen Taktverluste? |

| • | Wie können die Instandhaltungskosten deutlich gesenkt werden? |

| • | Werden die Instandhaltungsaufträge effizient bearbeitet? |

| • | Woher wissen wir, ob die erbrachten IH-Leistungen gut sind? |

| • | Wie lassen sich die eigenen Instandhaltungskosten an die Kosten des besten externen Instandhalters am Markt annähern? |

Die effiziente Durchführung der Instandhaltung erfordert die Beantwortung weiterer Fragen, wie z. B.

| • | Wann ist die nächste Wartung fällig? |

| • | Welche Arbeiten müssen beim nächsten Stillstand durchgeführt werden? |

| • | Wo sind die Schwachstellen der Anlage? |

| • | Welche Instandhaltungsaufgaben sind durch Vorschriften, Genehmigungsauflagen etc. vorgegeben? |

| • | Wo bleibt das Geld? |

| • | Werde ich besser oder schlechter? |

All diese Fragen müssen vor dem Hintergrund einer sehr großen Anzahl von Instandhaltungsobjekten (Tausende bis Hunderttausende) beantwortet werden. Die zur Beantwortung der Fragen erforderlichen umfangreichen Such- und Sortierfunktionen sind ohne Unterstützung durch IT-Systeme kaum mit vertretbarem Aufwand zu bewältigen.

Entsprechende IT-Systeme, meist als Instandhaltungsplanungssysteme (IPS) bezeichnet, sind heute in vielen Unternehmen im Einsatz. Um eine optimale Unterstützung zu gewährleisten, müssen sie regelmäßig auf ihre Eignung für die aktuellen Anforderungen überprüft werden. Ist ein solches System noch nicht vorhanden, ist die Erstanschaffung eines geeigneten Systems eine gute Möglichkeit, die Effizienz und Effektivität der Instandhaltung zu steigern.

2 Grundlegende Systemstrukturen

Für den Aufbau eines Instandhaltungsplanungssystems (IPS) gibt es grundsätzlich die in Abbildung 1 dargestellten Varianten.

Abb. 1: Vor- und Nachteile der drei IPS-Varianten

Die in der ersten Zeile von Abbildung 1 dargestellte Möglichkeit der kompletten Eigenentwicklung eines IPS wird bei der Vielzahl der am Markt verfügbaren Systeme auf Sonderfälle beschränkt bleiben. In diesem Fall müsste die gesamte Funktionalität spezifiziert werden und die Umsetzung wäre mit einem entsprechenden Risiko behaftet.

Schnittstelle zum Geschäftssystem entscheidend

Die zweite Möglichkeit, die eines Spezialsystems, bietet eine umfangreiche, auf die Instandhaltungsaufgabe zugeschnittene Grundfunktionalität, die an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden muss. Von der Anzahl der Kunden eines solchen Systems hängt es ab, in welchem Umfang der Aufwand für Entwicklung und Systempflege aufgeteilt wird. Die effiziente Nutzung eines solchen Systems hängt stark von einer leistungsfähigen Schnittstelle zum eingesetzten Geschäftssystem ab, um die kommerziellen Aspekte der Instandhaltung (Kosten, Kosten der Nichtverfügbarkeit etc.) zu behandeln.

Die zweite Möglichkeit, die eines Spezialsystems, bietet eine umfangreiche, auf die Instandhaltungsaufgabe zugeschnittene Grundfunktionalität, die an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden muss. Von der Anzahl der Kunden eines solchen Systems hängt es ab, in welchem Umfang der Aufwand für Entwicklung und Systempflege aufgeteilt wird. Die effiziente Nutzung eines solchen Systems hängt stark von einer leistungsfähigen Schnittstelle zum eingesetzten Geschäftssystem ab, um die kommerziellen Aspekte der Instandhaltung (Kosten, Kosten der Nichtverfügbarkeit etc.) zu behandeln.

Die Nutzung des im eigenen Geschäftssystem vorhandenen Instandhaltungsmoduls bietet die geringsten Möglichkeiten der Kundenanpassung, meist auch einen geringeren Umfang an vorkonfigurierten Funktionen, aber die größte Kundenbasis. In diesem Fall ist auch die Anbindung an das Geschäftssystem gegeben.

Ausschreibung auch bei Vorfestlegung auf ein System sinnvoll

Die Grundsatzentscheidung über die Systemarchitektur sollte vor der Erstellung des Lastenhefts getroffen werden. Dabei ist zu beachten:

Die Grundsatzentscheidung über die Systemarchitektur sollte vor der Erstellung des Lastenhefts getroffen werden. Dabei ist zu beachten:

| • | Da viele bestehende Systeme Unterstützung für alle typischen Instandhaltungsfunktionen bieten, wird eine komplette Neuentwicklung auf Sonderfälle beschränkt bleiben. In diesem Fall ist nach der Auswahl mit Kriterienkatalog und Lastenheft mit einem höheren Aufwand für die Spezifikation im Vergleich zu den anderen Architekturen zu rechnen. |

| • | Die Entscheidung zwischen den beiden anderen Varianten muss nicht unbedingt vor der Erstellung des Lastenhefts getroffen werden. Durch eine entsprechende Formulierung des Lastenhefts ist sicherzustellen, dass Angebote mit unterschiedlichen Strukturen vergleichbar sind. |

| • | Auch wenn sich die Auswahl auf das Wartungsmodul des eigenen Geschäftssystems beschränkt, ist die Einholung eines Festpreises für die Realisierung am Markt sinnvoll. Denn in diesem Fall entfällt der größte Teil des Projektpreises auf die Kosten der Softwareanpassung. Dabei unterscheiden sich die Anforderungen verschiedener Dienstleister für den gleichen geforderten Funktionsumfang oft erheblich. |

3 Kriterienkatalog als Basis

Eine detaillierte und übersichtliche Zusammenstellung der Bewertungskriterien ist die wesentliche Grundlage jeder Systembewertung, sowohl eines bestehenden Systems als auch von Angeboten für ein neues System. Dafür hat sich die Zusammenstellung in einer Tabelle, dem sogenannten Kriterienkatalog, bewährt.

3.1 Aufbau und Inhalt des Kriterienkatalogs

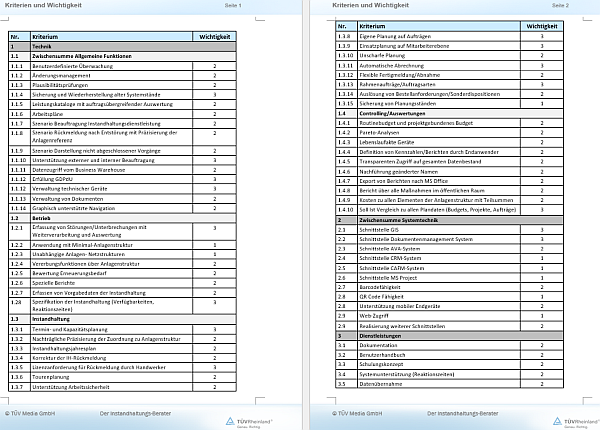

Eine bewährte Gliederung der Kriterien ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abb. 2: Mögliche Gliederung der Bewertungskriterien

3.1.1 Funktionale Kriterien

Die Gruppe 1 enthält die funktionalen Kriterien, gegliedert nach Untergruppen.

Folgende Gliederung hat sich bewährt:

| • | Kriterien zum Mengengerüst, d. h. Anzahl der zu verwaltenden Objekte, Anzahl der Aufträge pro Jahr, Anzahl der Benutzer etc. |

| • | Kriterien zu allgemeinen Anforderungen wie z. B. Antwortzeiten, Benutzerführung, Navigation, Benutzerverwaltung, z. B. durch Bewertung bestimmter Nutzungsszenarien. |

| • | Kriterien zu allgemeinen technischen Anforderungen, insbesondere zur Beschreibung der technischen Objekte und der durchzuführenden Instandhaltungsmaßnahmen (Arbeitspläne), zu Leistungskatalogen und zum Dokumentenmanagement. |

| • | Kriterien zu den Anforderungen der Anlagenbetreiber, insbesondere zu Funktionen zur Unterstützung der Anlagenstruktur (Verwaltung zwischen Ebenen, Unterscheidung zwischen Einsatzorten (mit Anforderungsdaten) und eingesetzten Geräten (mit Gerätedaten) sowie zu Funktionen zur Spezifikation der Instandhaltung (Reaktionszeiten, Verfügbarkeiten ...). |

| • | Kriterien zu Anforderungen der Instandhaltung: zur Auslösung von Instandhaltungsmaßnahmen, Auftragserfassung, Termin- und Kapazitätsplanung, Arbeitsvorbereitung, Disposition des benötigten Materials, Personaleinsatz, Rückmeldung von Instandhaltungstätigkeiten |

| • | Kriterien zu den Anforderungen des Controllings/der Auswertungen: zu den Funktionen der Budgetierung der Instandhaltung sowie zu den erforderlichen Auswertungen |

Neben den Kriterien zu den Funktionen sind auch Kriterien zur Bedienung dieser Funktionen sinnvoll. Dies kann z. B. durch die Definition von Bedienszenarien (z. B. Anlegen eines Auftrags, Erstellen einer Kostenübersicht) erfolgen.