10201 Betriebsanweisungen in der Praxis – ableiten, erstellen und verwalten

|

Betriebsanweisungen sind verpflichtende Dokumente zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gefährdungen im Umgang mit Maschinen, Apparaten und Stoffen und müssen in allen Unternehmen vorliegen. Dieser Beitrag hilft Ihnen dabei, die Risiken in Ihrem Unternehmen strukturiert zu ermitteln, die Art und den Umfang der benötigten Betriebsanweisungen festzulegen, sie zu verfassen und entsprechende Unterweisungen zu organisieren und durchzuführen. Arbeitshilfen: von: |

1 Einführung

ArbSchG und SGB

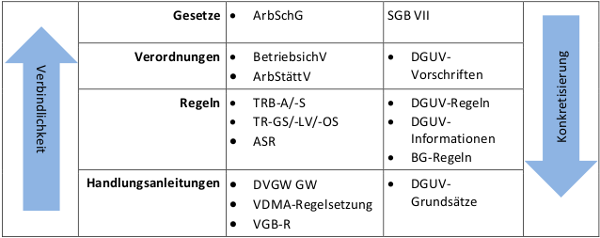

Der Gesetzgeber hat den Schutz des Arbeitsnehmers durch Gesetze und Vorschriften geregelt, die auf europäischen Regelwerken fußen. Für den grundlegenden Schutz des Arbeitnehmers ist die nationale Umsetzung im Arbeitsrecht durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geregelt, die weitere Ausgestaltung erfolgt in den Verordnungen. Des Weiteren regelt das Siebte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) die Verhütung von Unfällen und die Organisation der Unfallversicherer, die ihrerseits wieder Regeln und Handlungsanleitungen formuliert haben (s. Abb. 1).

Der Gesetzgeber hat den Schutz des Arbeitsnehmers durch Gesetze und Vorschriften geregelt, die auf europäischen Regelwerken fußen. Für den grundlegenden Schutz des Arbeitnehmers ist die nationale Umsetzung im Arbeitsrecht durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geregelt, die weitere Ausgestaltung erfolgt in den Verordnungen. Des Weiteren regelt das Siebte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) die Verhütung von Unfällen und die Organisation der Unfallversicherer, die ihrerseits wieder Regeln und Handlungsanleitungen formuliert haben (s. Abb. 1).

Unter diesen Gesetzen und Vorschriften gibt es weitere, teilweise fachspezifische Regeln, die von Verbänden und Berufsgenossenschaften ausgearbeitet wurden, um die Vorgaben zu konkretisieren und dem Arbeitgeber Hilfestellungen zu bieten. Weitere Erkenntnisquellen sind die Berufsgenossenschaften, die berufsgruppenspezifische Richtlinien anbieten, sowie weitere Fachverbände wie z. B. der VDI, VGB, DVGB, VDMA usw.

Abb. 1: Zusammenwirken von Arbeitsrecht (ArbSchG) und Sozialgesetzbuch (SGB VII)

Ziel dieser Gesetze, Regelwerke und Verordnungen ist stets die Unversehrtheit des Arbeitsnehmers bei der Ausübung einer Tätigkeit. Dabei kommt dem Arbeitgeber die Pflicht zu, die Art der Arbeit, die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsrandbedingungen unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und Fertigkeiten des Arbeitnehmers zu bewerten. Beachtung finden hier Gefahren, die aus der Tätigkeit, aus dem Arbeitsmittel sowie aus der Umgebung resultieren können.

Gefährdungsbeurteilungen

Aus diesen Gefahrenarten ergeben sich wiederum zahlreiche Gefahrenfelder. Zur Beurteilung der Gefährdungen bietet sich ein systematisches Vorgehen an, um der Komplexität der oben angeführten Arten der Gefährdungen gerecht zu werden. Dabei hat der Gesetzgeber nicht nur den Arbeitgeber verpflichtet, mögliche Gefährdungen systematisch zu ermitteln und weitgehend zu reduzieren, sondern auch den Hersteller oder Inverkehrbringer einbezogen.

Aus diesen Gefahrenarten ergeben sich wiederum zahlreiche Gefahrenfelder. Zur Beurteilung der Gefährdungen bietet sich ein systematisches Vorgehen an, um der Komplexität der oben angeführten Arten der Gefährdungen gerecht zu werden. Dabei hat der Gesetzgeber nicht nur den Arbeitgeber verpflichtet, mögliche Gefährdungen systematisch zu ermitteln und weitgehend zu reduzieren, sondern auch den Hersteller oder Inverkehrbringer einbezogen.

Pflichten der Hersteller und Betreiber

Hierbei sind die Unterschiede in der Aufgabenstellung zu beachten. Während der Hersteller bzw. der Inverkehrbringer die Risiken untersuchen muss, die sich aus Transport, Aufstellung, Betrieb, Wartung und Rückbau ergeben, so hat der Betreiber sich insbesondere um die Gefährdung aus Betrieb und Wartung sowie um die wechselseitige Gefährdung, die sich aus dem Aufstell- bzw. Arbeitsort und der Umgebung ergeben, aber auch der Wartung und Entsorgung zu untersuchen. Die grundsätzliche Logik zur Beurteilung einer Gefährdung ist dabei, trotz der Unterschiede im detaillierten Verfahrensablauf die gleiche.

Hierbei sind die Unterschiede in der Aufgabenstellung zu beachten. Während der Hersteller bzw. der Inverkehrbringer die Risiken untersuchen muss, die sich aus Transport, Aufstellung, Betrieb, Wartung und Rückbau ergeben, so hat der Betreiber sich insbesondere um die Gefährdung aus Betrieb und Wartung sowie um die wechselseitige Gefährdung, die sich aus dem Aufstell- bzw. Arbeitsort und der Umgebung ergeben, aber auch der Wartung und Entsorgung zu untersuchen. Die grundsätzliche Logik zur Beurteilung einer Gefährdung ist dabei, trotz der Unterschiede im detaillierten Verfahrensablauf die gleiche.

2 Ermittlung von Risiken/Gefährdungen

Zur Ermittlung von Risiken und Gefährdungen werden diese zunächst systematisch identifiziert. Dazu bieten sich Verfahren an, die entweder Gefahrenfelder zusammenfassen (Folgen von Druck: Versagen eines Bauteils infolge inneren Überdrucks), oder eine Kombination aus Schlagworten, z. B. „Druck” und Abweichungen, z. B. „zu hoch” verwenden (Ergebnis: Versagen eines Bauteils infolge inneren Überdrucks).