02404 Transformation zu einer nachhaltigen Instandhaltung

|

Alle Unternehmen sind bestrebt, ihren Beitrag zum Schutz des Klimas zu leisten. Auch die innerbetriebliche Instandhaltung sollte sich hierbei mit ihren Potenzialen und Kompetenzen einbringen und sich mit neuen, über die klassische Instandhaltung hinausgehenden Leistungen beteiligten. Der folgende Beitrag beschreibt – ausgehend von einem ganzheitlichen Zielkatalog der 17 Maintenance Development Goals – ein Programm zur Transformation der Instandhaltung und Ergänzung des bisherigen Leistungsportfolios um Green- und Life-Cycle-Services. Damit einhergehen sollten organisatorische Veränderungen und Ergänzungen im Kennzahlensystem einer Instandhaltung. von: |

1.1 Klimawandel erfordert Umdenken

Der Klimawandel ist heute von vernünftigen Menschen nicht mehr zu leugnen und hat mit seinen Folgen alle Regionen erreicht. Alle Menschen sind aufgefordert, ihr Mögliches zur Abmilderung dieses Klimawandels beizutragen. Hiervon sind alle Bereiche des Lebens und der Arbeit betroffen, auch der der industriellen Instandhaltung.

Green Deal der EU

Mit der erklärten Zielsetzung des EU Green Deals, bis 2050 die Netto-Emissionen von Treibhausgasen in der Europäischen Union auf null zu reduzieren und somit als erster „Kontinent” klimaneutral zu werden, hat die Europäische Kommission verschiedene Richtlinienpakete verabschiedet, die nach und nach das Denken und Handeln auch in produzierenden Unternehmen beeinflussen.

Mit der erklärten Zielsetzung des EU Green Deals, bis 2050 die Netto-Emissionen von Treibhausgasen in der Europäischen Union auf null zu reduzieren und somit als erster „Kontinent” klimaneutral zu werden, hat die Europäische Kommission verschiedene Richtlinienpakete verabschiedet, die nach und nach das Denken und Handeln auch in produzierenden Unternehmen beeinflussen.

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Mit einem dieser Richtlinienpakete werden nun Unternehmen im Rahmen der jährlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG-Reporting) zur Berichterstattung über Aspekte der Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt und Soziales verpflichtet. Sämtliche Aktivitäten eines Unternehmens, die Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und die eigenen Mitarbeiter:innen haben, sollen umfassend zusammengefasst und berichtet werden, um damit eine umfassende Nachhaltigkeitsbewertung vorzunehmen und nicht finanzielle Aspekte mit besonderem Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften von Unternehmen zu veröffentlichen.

Mit einem dieser Richtlinienpakete werden nun Unternehmen im Rahmen der jährlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG-Reporting) zur Berichterstattung über Aspekte der Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt und Soziales verpflichtet. Sämtliche Aktivitäten eines Unternehmens, die Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und die eigenen Mitarbeiter:innen haben, sollen umfassend zusammengefasst und berichtet werden, um damit eine umfassende Nachhaltigkeitsbewertung vorzunehmen und nicht finanzielle Aspekte mit besonderem Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften von Unternehmen zu veröffentlichen.

Damit rückt der Aspekt der Nachhaltigkeit zunehmend in den Fokus der Unternehmensziele und erweitert so traditionelle Zieldefinitionen.

1.2 Rolle der Instandhaltung in der Kreislaufwirtschaft

Mit ihrem Action Plan „Circular Economy” will die EU-Kommission eine zukunftsorientierte Agenda für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa auf den Weg bringen. Er soll die Transformation im Sinne des europäischen Green Deals beschleunigen und dabei an die seit 2015 laufenden Maßnahmen für die Circular Economy (Kreislaufwirtschaft) anknüpfen.

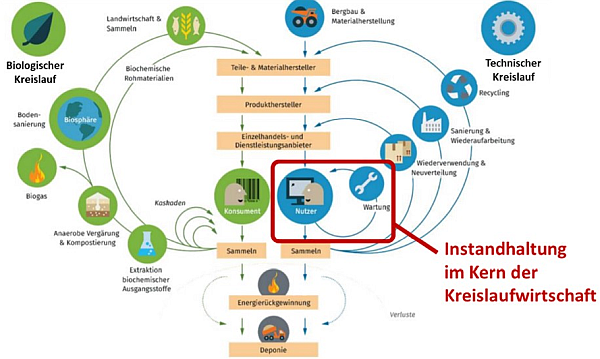

Die Idee der Circular Economy erweitert die klassische lineare Wertschöpfung um verschiedene Kreisläufe, die es ermöglichen, den Ressourceneinsatz zu minimieren. Am anschaulichsten wird dies im sogenannten „Butterfly-Diagramm” (Schmetterlingsdiagramm) der Ellen MacArthur Foundation dargestellt (s. Abb. 1).

Abb. 1: System der Circular Economy als Butterfly-Diagramm [1]

Schmetterlingsdiagramm

Das Schmetterlingsdiagramm (Butterfly-Diagramm) veranschaulicht den kontinuierlichen Fluss von technischen und biologischen Materialien durch die Wertschöpfungskette. Damit das System der Circular Economy langfristig nachhaltig bleibt, ist es wichtig, die Energie für sämtliche Prozesse primär aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen sowie unterschiedliche Strategien zu verwenden, die die einzelnen Kreisläufe verkleinern, verlangsamen und schließen.

Das Schmetterlingsdiagramm (Butterfly-Diagramm) veranschaulicht den kontinuierlichen Fluss von technischen und biologischen Materialien durch die Wertschöpfungskette. Damit das System der Circular Economy langfristig nachhaltig bleibt, ist es wichtig, die Energie für sämtliche Prozesse primär aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen sowie unterschiedliche Strategien zu verwenden, die die einzelnen Kreisläufe verkleinern, verlangsamen und schließen.

Gemäß des Schmetterlingsdiagramms soll die Circular Economy als ganzheitliches System gesehen werden, in dem über die gesamte Wertschöpfungskette entlang Zirkularität sichergestellt werden soll. Diese Zirkularität beinhaltet dabei zwei wesentliche Kreisläufe: den biologischen Kreislauf und den technischen Kreislauf.

Biologischer Kreislauf

Auf der linken Seite des Schmetterlingsdiagramms wird der biologische Kreislauf regenerativer Rohstoffe dargestellt. Die primären Materialien dieses Kreislaufs sind z. B. Holz, Nahrungsmittel, Naturfasern oder andere biobasierte Stoffe.

Auf der linken Seite des Schmetterlingsdiagramms wird der biologische Kreislauf regenerativer Rohstoffe dargestellt. Die primären Materialien dieses Kreislaufs sind z. B. Holz, Nahrungsmittel, Naturfasern oder andere biobasierte Stoffe.

Nach der Verwertung dieser Stoffe durch die Verbraucher:innen können die Bestandteile wieder in die Biosphäre zurückgegeben werden, wobei Mikroorganismen z. B. die Zersetzung eben dieser auf natürliche Weise übernehmen. So werden organische Substanzen, die nicht als Nährstoffe für andere Kreisläufe verwendet werden können, zu Biokraftstoffen verarbeitet (z. B. Biogas).

Technischer Kreislauf

Auf der rechten Seite des Schmetterlingsdiagramms ist der technische Kreislauf dargestellt. Die dort betrachteten Ressourcen sind überwiegend technische Produkte und sollten möglichst lange in einem geschlossenen System wiederverwertet und zurückgewonnen werden. Dabei handelt es sich vor allem um Kunststoffe, Metalle und andere synthetische Chemikalien, aber auch um ganze Maschinen, Anlagen und Geräte.

Auf der rechten Seite des Schmetterlingsdiagramms ist der technische Kreislauf dargestellt. Die dort betrachteten Ressourcen sind überwiegend technische Produkte und sollten möglichst lange in einem geschlossenen System wiederverwertet und zurückgewonnen werden. Dabei handelt es sich vor allem um Kunststoffe, Metalle und andere synthetische Chemikalien, aber auch um ganze Maschinen, Anlagen und Geräte.

Im technischen Kreislauf finden die unterschiedlichen Strategien der Kaskadennutzung Anwendung, die wegen ihres gemeinsamen Anfangsbuchstabens auch „R-Strategien” genannt werden. Diese beinhalten etwa die Wartung oder Reparatur, die Wiederverwendung (Reuse, Redistribute), die Aufbereitung (Repair, Refurbish, Remanufacture) sowie abschließend das Recycling. Beim Recycling geht z. B. der Wert des Produkts verloren, jedoch können die Materialien wiederverwendet werden.

Wichtig ist hier, dass der nächste Schritt in der Kaskadennutzung erst dann zur Anwendung kommt, wenn sich ein Produkt nicht mehr anderweitig verwenden lässt und auch die vorgelagerten Strategien nicht mehr verwendet werden können. Nur so kann das Potenzial eines Produkts zur Gänze ausgeschöpft werden.

1.3 Veränderte Zielsetzung

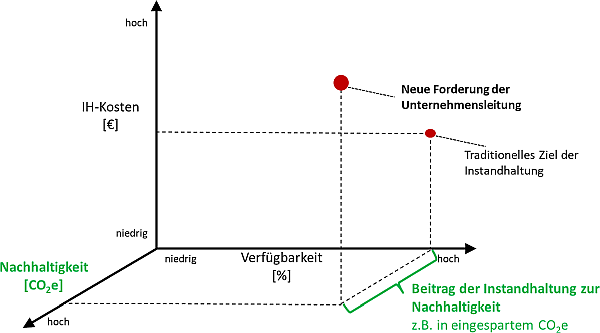

Für den Bereich der betrieblichen Instandhaltung, die mit ihrem ureigenen Zweck, Maschinen im Sinne der Kreislaufwirtschaft am Laufen zu halten, unzweifelhaft einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, bedeutet dies, dass auch hier die traditionellen Ziele um eine weitere Zielgröße erweitert werden müssen. Bislang bewegte sich eine betriebliche Instandhaltung typischerweise in einem Spannungsfeld der beiden Ziele „Verfügbarkeit” und „Kosten”. Pauschal ausgedrückt soll die Instandhaltung eine möglichst hohe Verfügbarkeit zu geringen Kosten bereitstellen. Mit der nun geforderten Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in solchen Zielsystemen erweitert sich für die Instandhaltung der zweidimensionale Zielkorridor aus „Verfügbarkeit” und „Kosten” um eine dritte Dimension „Nachhaltigkeit” (s. Abb. 2).

Abb. 2: Nachhaltigkeit als neue Dimension im Zielsystem der Instandhaltung

Es stellt sich hierbei allerdings die Frage, mit welcher Kennzahl das Ziel „Nachhaltigkeit” konkret gemessen werden soll.

2 Die 17 Maintenance Development Goals

In Anlehnung an die 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen (UN) wurden 17 Maintenance Development Goals (MDG) entwickelt, die einen ganzheitlichen Zielkatalog für die Instandhaltung in den nächsten Jahren darstellen können. Diese Maintenance Development Goals (Entwicklungsziele) wurden auf der Basis einer Analyse von Fachbeiträgen nationaler und internationaler Fachkonferenzen zur Instandhaltung der letzten fünf Jahre zusammengetragen und mit Experten der Instandhaltung validiert und ausgewählt. Diese 17 Maintenance Development Goals sind wesentlich zur Beherrschung der zukünftigen Megatrends der Instandhaltung.