05102 Instandhaltung im Wandel – worauf es bei der Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter ankommt

|

Viele Probleme, mit denen sich heutige Instandhaltungsbereiche in ihrer Aufbau- und Ablauforganisation herumschlagen, werden mit den technischen Möglichkeiten von Industrie 4.0 nicht zwangsläufig gelöst, sondern eher noch verstärkt, wenn nicht bereits jetzt die Basis für Veränderungen geschaffen wird. Dabei werden die Mitarbeiter und ihre Verhaltensweisen weiterhin eine zentrale Rolle spielen, wenn es um das Gelingen oder Scheitern von Projekten in der Verknüpfung zu den Herausforderungen von Industrie 4.0 geht [1]. Deshalb ist ein systematischer Veränderungs- und Lernprozess gefordert, bei dem auch Aspekte der Demografie zu berücksichtigen sind. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Führungskräfte, die den hochspezialisierten Instandhaltungsmitarbeitern notwendige Gestaltungsspielräume bieten müssen, ohne dass sie die Zielrichtung aus den Augen verlieren. von: |

1 Einleitung

In den Diskussionen zur Vision „Industrie 4.0” entsteht nicht selten der Eindruck, Instandhaltung wird erstmalig mit technischen Neuerungen konfrontiert oder gar überrascht. Betrachtet man im Bereich der Produktionstechnik jedoch beispielhaft ein Zeitfenster von ca. drei bis vier Arbeitsgenerationen, so ist zu erkennen, dass sich Instandhaltung schon immer mit dem technischen Wandel weiterentwickelt hat (s. Abb. 1). Dabei wurden den Anforderungen entsprechend kontinuierlich neue Berufsbilder geschaffen und integriert.

Abb. 1: Berufsbilder der Instandhaltung im Wandel der Technik

Zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit

Die zukünftige Herausforderung liegt eher in der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit neuer Technologien, in Verbindung mit dem in den meisten Fabriken durch historisches Wachstum heterogen geprägten Maschinen- und Anlagenpark, der üblicherweise eine Altersstruktur von mehreren Dekaden umfasst und aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen nicht ad hoc ersetzt werden kann [2]. In dieser technischen Bandbreite muss das Instandhaltungsgeschäft von der handwerklichen Fähigkeit bis hin zu den Anforderungen modernster Kommunikationstechnik beherrscht werden.

Die zukünftige Herausforderung liegt eher in der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit neuer Technologien, in Verbindung mit dem in den meisten Fabriken durch historisches Wachstum heterogen geprägten Maschinen- und Anlagenpark, der üblicherweise eine Altersstruktur von mehreren Dekaden umfasst und aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen nicht ad hoc ersetzt werden kann [2]. In dieser technischen Bandbreite muss das Instandhaltungsgeschäft von der handwerklichen Fähigkeit bis hin zu den Anforderungen modernster Kommunikationstechnik beherrscht werden.

Humane Arbeitswelt?

Es stellt sich längst nicht mehr die Frage nach der Machbarkeit technischer Systeme. Hier scheint das „Internet der Dinge” geradezu grenzenlose Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Es stellt sich viel mehr die Frage, wie der Mensch in diese Systeme so eingebunden wird, dass die Arbeitswelt als human betrachtet werden kann.

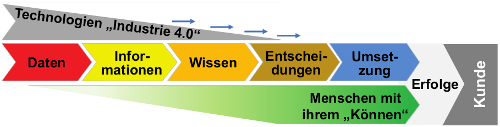

Abb. 2: Die Entlastung des Menschen durch neue Technologien

Es stellt sich längst nicht mehr die Frage nach der Machbarkeit technischer Systeme. Hier scheint das „Internet der Dinge” geradezu grenzenlose Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Es stellt sich viel mehr die Frage, wie der Mensch in diese Systeme so eingebunden wird, dass die Arbeitswelt als human betrachtet werden kann.

Chancen durch Industrie 4.0

Durch „Industrie 4.0” sind Chancen für die Instandhaltungsprozesse erkennbar, wenn man die heutigen Abläufe betrachtet (s. Abb. 2). Es wird immer schwieriger, aus den riesigen Datenmengen die wirklich sinnvollen Informationen herauszufiltern, um diese dann möglichst zeitnah in einem Wissenstransfer für notwendige Entscheidungen nutzen zu können. In dieser Datenflut muss die Instandhaltung systemtechnisch so entlastet werden, dass sich die Mitarbeiter mit all ihren Fähigkeiten voll auf die Entscheidungs- und Umsetzungsszenarien konzentrieren können. Dabei werden insbesondere Routineaufgaben zunehmend durch automatisierte Systeme abzuwickeln sein. Wie weit diese Entwicklung in Richtung „künstlicher Intelligenz” gehen wird, bleibt abzuwarten.

Durch „Industrie 4.0” sind Chancen für die Instandhaltungsprozesse erkennbar, wenn man die heutigen Abläufe betrachtet (s. Abb. 2). Es wird immer schwieriger, aus den riesigen Datenmengen die wirklich sinnvollen Informationen herauszufiltern, um diese dann möglichst zeitnah in einem Wissenstransfer für notwendige Entscheidungen nutzen zu können. In dieser Datenflut muss die Instandhaltung systemtechnisch so entlastet werden, dass sich die Mitarbeiter mit all ihren Fähigkeiten voll auf die Entscheidungs- und Umsetzungsszenarien konzentrieren können. Dabei werden insbesondere Routineaufgaben zunehmend durch automatisierte Systeme abzuwickeln sein. Wie weit diese Entwicklung in Richtung „künstlicher Intelligenz” gehen wird, bleibt abzuwarten.

2 Zukunftsorientierung

Ableitung der Geschäftsfelder der Instandhaltung

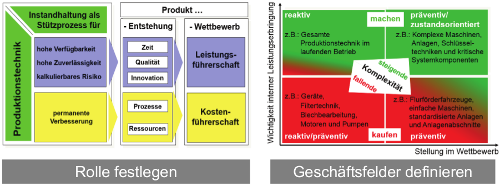

Unternehmen stehen am Markt mit ihren Produkten immer im Wettbewerbsdruck hinsichtlich der Leistungs- und/oder Kostenführerschaft. Unter dieser Prämisse muss die Rolle der Instandhaltung als Qualitäts- und Produktivitätsfaktor definiert sein (s. Abb. 3), sodass eine wettbewerbsfähige Produktion sichergestellt werden kann. Hierzu bedarf es geeigneter Instandhaltungsstrategien, aus denen sich quasi die Geschäftsfelder der Instandhaltung ableiten lassen. Ein wesentlicher Aspekt steckt dabei in der Konzentration auf die Werttreiber, die innerhalb der Produktionsprozesse von entscheidender Bedeutung sind.

Unternehmen stehen am Markt mit ihren Produkten immer im Wettbewerbsdruck hinsichtlich der Leistungs- und/oder Kostenführerschaft. Unter dieser Prämisse muss die Rolle der Instandhaltung als Qualitäts- und Produktivitätsfaktor definiert sein (s. Abb. 3), sodass eine wettbewerbsfähige Produktion sichergestellt werden kann. Hierzu bedarf es geeigneter Instandhaltungsstrategien, aus denen sich quasi die Geschäftsfelder der Instandhaltung ableiten lassen. Ein wesentlicher Aspekt steckt dabei in der Konzentration auf die Werttreiber, die innerhalb der Produktionsprozesse von entscheidender Bedeutung sind.

Eigenleistungstiefe definieren

In diesem Zusammenhang ist es grundsätzlich erforderlich, den Bedarf und die Positionierung der Eigenleistungstiefe zu regeln. Dabei zeigt die Praxis, dass im direkten Produktionsprozess und mit komplexer werdender Technik der eigene Instandhaltungszugriff den besten Nutzen bringt. In diesen Aufgabenfeldern ergeben sich dann zwangsläufig Berührungspunkte mit Technologien von „Industrie 4.0”.

Abb. 3: Instandhaltung als Qualitäts- und Produktivitätsfaktor [3]

In diesem Zusammenhang ist es grundsätzlich erforderlich, den Bedarf und die Positionierung der Eigenleistungstiefe zu regeln. Dabei zeigt die Praxis, dass im direkten Produktionsprozess und mit komplexer werdender Technik der eigene Instandhaltungszugriff den besten Nutzen bringt. In diesen Aufgabenfeldern ergeben sich dann zwangsläufig Berührungspunkte mit Technologien von „Industrie 4.0”.

Mitarbeiterkompetenz unerlässlich

Für die Besetzung dieser Geschäftsfelder ist eine Instandhaltungsorganisation gefordert, die in der Lage ist, die Anforderungen auch unter strategischen Gesichtspunkten erfolgreich umzusetzen. Und hierfür bedarf es mehr denn je der Schlagkraft kompetenter Mitarbeiter mit all ihrem Wissen und Können.

Für die Besetzung dieser Geschäftsfelder ist eine Instandhaltungsorganisation gefordert, die in der Lage ist, die Anforderungen auch unter strategischen Gesichtspunkten erfolgreich umzusetzen. Und hierfür bedarf es mehr denn je der Schlagkraft kompetenter Mitarbeiter mit all ihrem Wissen und Können.

Der Abdeckungsgrad der Instandhaltungsanforderungen durch Mitarbeiter kann über die Beschreibung von Kompetenzfeldern dargestellt werden (s. Abb. 4), in denen sich die betrieblichen Belange widerspiegeln. Damit wird für alle Beteiligten transparent aufgezeigt, in welchen Feldern zugekauft und wo Lücken zu schließen sind.