04304 Projektmanagement in der Instandhaltung – klassisch oder agil?

|

Neben den Instandhaltungsarbeiten im Tagesgeschäft nutzt man z. B. bei besonderen Reparaturen oder Revisionsarbeiten die Methoden des Projektmanagements. Während im Tagesgeschäft die Aufbauorganisation und Verantwortlichkeiten bekannt und klar definiert sind und somit die Abläufe gewohnt sind, wird bei einem Projekt die Projektorganisation auf das Vorhaben ausgerichtet und die Abläufe dementsprechend angepasst.

Im klassischen Projektmanagement geht man in Phasen vor, um das Vorhaben zu definieren, dann zu planen und anschließend effizient umzusetzen. Man spricht vom Wasserfall(waterfall)-Vorgehen. Ein Projektmanagement koordiniert die dem Projekt zugeordneten Ressourcen und verantwortet Budget und Zeitplan. In diesem Artikel geht es um die Möglichkeit, in der Instandhaltung auch das agile Projektmanagement einzusetzen. Die beiden Methoden werden gegenübergestellt und es wird diskutiert, wann welche Methode sinnvoll angewendet werden kann und was dabei zu beachten ist. Arbeitshilfen: von: |

1 Projektmanagement Einführung

Projektmanagement kommt zur Anwendung, wenn ein vorgegebenes Ziel mit begrenzten Ressourcen zur einem definierten Endtermin erreicht werden soll. Im Gegensatz zum Tagesgeschäft, wo sich Abläufe meist wiederholen, sind Projekte einmalig und komplex. Sie lassen sich daher nur interdisziplinär bearbeiten, verschiedene Spezialisten kommen von den benötigten Fachabteilungen zusammen, um das Ziel zu erreichen. Die Zusammenarbeit ist oft dynamisch und stressig, weil meist mit einem Risiko verbunden, den gewünschten Zeitplan oder Budgetrahmen zu sprengen.

Dazu wird im klassischen Projektmanagement großer Wert auf Planung, Organisation, Steuerung und Kontrolle gelegt. Dies führt eventuell zu hierarchischen Strukturen, die starr und unflexibel erscheinen.

Agiles Projektmanagement verspricht flexibler, schneller und auch kundenorientierter zu sein. Es wird ein iteratives Vorgehen gewählt, wobei in Unterschritten, sogenannten Sprints die Aufgaben flexibel definiert und abgewickelt werden.

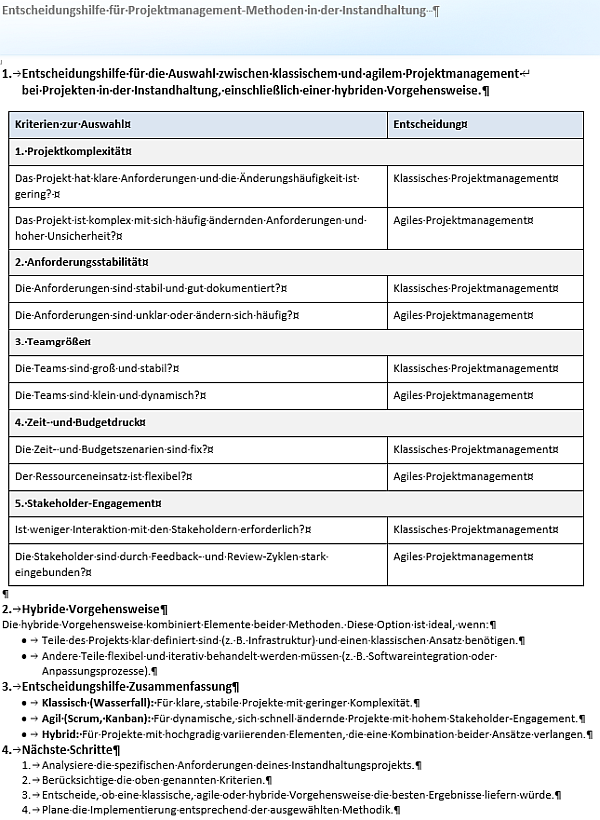

Abb. 1: Agiles Vorgehen – adaptiv und iterativ mit mehreren Sprints

Dabei wird das Projektziel in Abstimmung mit dem Auftraggeber ggf. angepasst. In regelmäßigen Tagesbesprechungen (dailies) und einer „offenen Punkte-Liste” (backlog) wird der Fortschritt des Projekts kontinuierlich und offen kommuniziert. Beim iterativen Vorgehen wird in Testphasen der Weg zur Zielerreichung kontrolliert. Folgende Grundsätze sollen dies unterstützen:

| 1. | Individuen und Interaktionen stehen über Prozessen und Werkzeugen. |

| 2. | Eine funktionierende Lösung steht über einer umfassenden Dokumentation. |

| 3. | Die Zusammenarbeit mit den Kunden steht über Vertragsverhandlungen. |

| 4. | Das Reagieren auf Veränderungen steht über dem Befolgen eines Plans. |

Es gibt gute Gründe für die eine oder die andere Vorgehensweise. Je nach Projekt oder Projektphase und anderen Randbedingungen sollte entschieden werden, welche Vorgehensweise man wählt. Daher ist es wichtig, sich mit dem Thema eingehender zu befassen.

2 Gegenüberstellung klassisches und agiles Projektmanagement

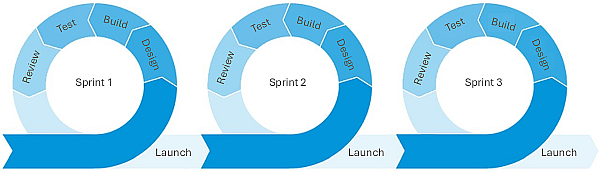

In der Literatur spricht man beim klassischen Projektmanagement auch vom Waterfall-Vorgehen, beim agilen Projektmanagement vom iterativen Vorgehen.

Abb. 2: Vergleich klassisches und agiles Projektmanagement

Das klassische Projektmanagement geht in klar definierten Phasen vor:

| • | Konzeptphase |

| • | Vorplanung |

| • | Projektgenehmigung |

| • | Detailplanung |

| • | Ausführungsplanung |

| • | Umsetzung |

| • | Inbetriebnahme |

| • | Dokumentation |

Am Ende steht ein Produkt, dass bei Projektstart konzipiert und spätestens bei der Projektgenehmigung klar spezifiziert wurde. Mit dem Leistungstest nach der Inbetriebnahme wird die Erfüllung der Spezifikation überprüft und das Projekt abgenommen.

Beim agilen Vorgehen wird mit sogenannten Sprints das Projekt in Teilprojekte zerlegt, die folgende Phasen verfolgen:

| • | Planungsphase |

| • | Konzeption |

| • | Erforschung |

| • | Testphase |

| • | Abschluss |

Dabei soll jedes Teilprojekt bereits eine Wertschöpfung für den Kunden erzielen. Beim agilen Projektmanagement kann es vorkommen, dass sich das Projektziel, also die Spezifikation des zu erarbeitenden Produkts während der Projektlaufzeit ändert bzw. angepasst wird. Dies erfordert sowohl von Auftraggeberseite als auch von der Auftragnehmerseite eine hohe Flexibilität.

Aus dieser Beschreibung lassen sich bestimmte Kriterien zur Auswahl des Vorgehens ableiten.

Klassisches Projektmanagement

Für Projekte mit klaren Zielen, stabilen Anforderungen und geringer Unsicherheit z. B. bei gesetzlichen oder regulativen Vorgaben sollte man die klassische Vorgehensweise wählen. Das Produkt bzw. das Ergebnis ist erst am Ende des Projekts übergabebereit.

Für Projekte mit klaren Zielen, stabilen Anforderungen und geringer Unsicherheit z. B. bei gesetzlichen oder regulativen Vorgaben sollte man die klassische Vorgehensweise wählen. Das Produkt bzw. das Ergebnis ist erst am Ende des Projekts übergabebereit.

Dabei ist der Projektumfang und Bearbeitungsprozess festgelegt, der Einfluss von außen im Verlauf abnehmend und die Aufgabenverteilung von Anfang an klar. Die Ergebnisauswertung anhand der Spezifikation findet am Ende statt. Die Verantwortung liegt beim Projektleiter, der das Projekt managt. Mit einer regelmäßigen periodischen Kommunikation, die von Anfang an eingeplant und festgelegt wird, und einer klaren Vereinbarung für die Projektdokumentation führt er durch das Projekt.

In der Instandhaltung gilt dies z. B. für einen Anlagenstillstand beispielsweise einer Raffinerie, in dem zum Teil gesetzlich vorgeschriebene Druckprüfungen oder deutlich beschriebene Arbeiten, z. B. das Austauschen von Einbauten in Kolonnen, innerhalb eines klaren Zeitrahmens durchzuführen sind. Auch größere Reparaturen in kontinuierlich betriebenen Anlagen, die nur kurz abgestellt werden sollen, sind mit dem klassischen Projektmanagement am besten abzuwickeln. Auch wenn es um die Erfüllung von gesetzlich vorgeschriebenen Instandhaltungsmaßnahmen geht, ist die genaue Erfüllung der Regeln und deren Dokumentation wichtig. Hier gibt es eine klare Anforderung, die sich auch während der Projektbearbeitung nicht verändern darf.

Von Vorteil ist hier die klare Struktur und Organisation, wodurch sich klare Rollen und Verantwortlichkeiten ergeben. Der Projektfortschritt wird durch Meilensteine und einen Terminplan beobachtet und kontrolliert. Eine umfassende Dokumentation wird zu Beginn angelegt und zum Projektende dem Auftraggeber übergeben. Die klaren Prozesse ermöglichen die systematische Erfassung von Risiken und somit die bessere Kontrolle auf Budget und Lieferdatum.

Agiles Projektmanagement

Projekte mit sich verändernden Anforderungen und geforderter Flexibilität, bei denen sich die Kundenanforderungen erst bei der Umsetzung klären, werden am besten mit dem agilen Projektmanagement bearbeitet. Das gilt vor allem für schnelle und flexible Projekte. Der Projektumfang ist variabel, ggf. am Anfang nicht vollständig geklärt. Der Bearbeitungsprozess kann je nach Bedarf und Anforderungssituation während des Projektverlaufs angepasst werden. Durch frühe Involvierung des späteren Nutzers, also dem ständigen Einfluss von außen können die Aufgaben fortlaufend angepasst werden. Dabei ist auf die transparente und kontinuierliche Ergebnisdarstellung an alle Beteiligten zu achten. Dies passiert meist in Testphasen. Das Projektteam managt sich selbst und übernimmt die Verantwortung. Tägliche kurze Meetings (dailies) und Austausch durch Kommentare stellen sicher, dass alle auf dem gleichen Informationsstand sind und Abweichungen oder entdeckter Änderungsbedarf offen kommuniziert werden kann. Das Produkt bzw. das Ergebnis kann teilweise schon vor Projektende genutzt werden, wobei es noch nicht im vollen Umfang den endgültigen Erwartungen entspricht. Es wird in kleinen Iterationen (meistens zwei je Woche) in Verlauf des Projekts geliefert und besprochen.

Projekte mit sich verändernden Anforderungen und geforderter Flexibilität, bei denen sich die Kundenanforderungen erst bei der Umsetzung klären, werden am besten mit dem agilen Projektmanagement bearbeitet. Das gilt vor allem für schnelle und flexible Projekte. Der Projektumfang ist variabel, ggf. am Anfang nicht vollständig geklärt. Der Bearbeitungsprozess kann je nach Bedarf und Anforderungssituation während des Projektverlaufs angepasst werden. Durch frühe Involvierung des späteren Nutzers, also dem ständigen Einfluss von außen können die Aufgaben fortlaufend angepasst werden. Dabei ist auf die transparente und kontinuierliche Ergebnisdarstellung an alle Beteiligten zu achten. Dies passiert meist in Testphasen. Das Projektteam managt sich selbst und übernimmt die Verantwortung. Tägliche kurze Meetings (dailies) und Austausch durch Kommentare stellen sicher, dass alle auf dem gleichen Informationsstand sind und Abweichungen oder entdeckter Änderungsbedarf offen kommuniziert werden kann. Das Produkt bzw. das Ergebnis kann teilweise schon vor Projektende genutzt werden, wobei es noch nicht im vollen Umfang den endgültigen Erwartungen entspricht. Es wird in kleinen Iterationen (meistens zwei je Woche) in Verlauf des Projekts geliefert und besprochen.