06101 Kennzahlen und Kennzahlensysteme, Teil 1

|

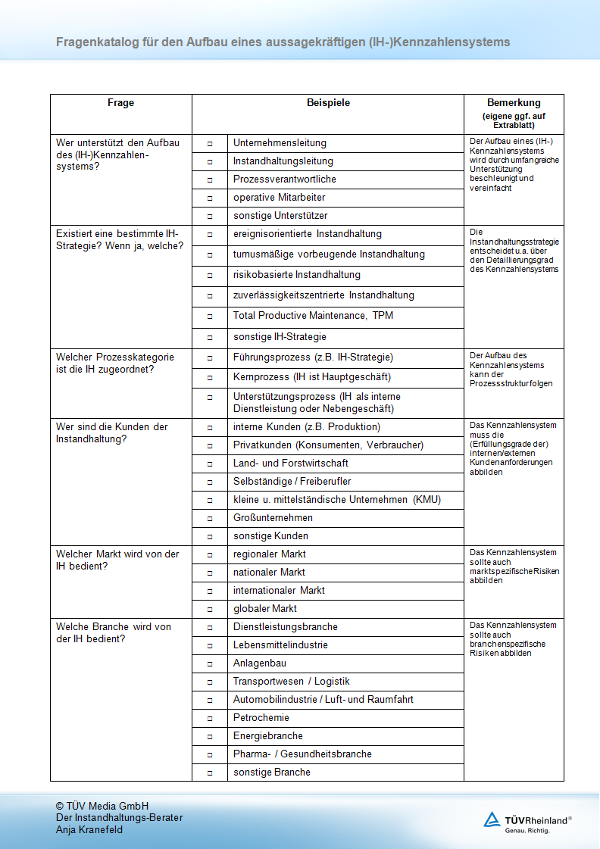

Sammeln auch Sie in Ihrem Unternehmen Daten über Daten, die täglich eingehen und ausgewählt, archiviert, analysiert und bearbeitet werden müssen? Wie Sie aus diesen Datenbergen aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen machen und Kennzahlen schaffen, die Ihnen in der Folge auch das tägliche Arbeiten erleichtern, zeigt dieser Artikel. Mit einem editierbaren Fragenkatalog, der Ihnen durch gezielte Fragestellungen beim Aufbau eines für Ihr Unternehmen sinnvollen Kennzahlensystems hilft. Arbeitshilfen: von: |

1 Einführung

Datensammlungen gehören im modernen Wirtschaftsleben zum guten Ton. Wie sonst sollten Unternehmen es auch schaffen, die steigenden Anforderungen an die Effizienz, die Individualisierung von Produkten und Dienstleistungen sowie die rechtlichen und qualitätsbezogenen Aspekte der Unternehmensführung zu erfüllen? Die Instandhaltung ist davon nicht ausgenommen. Doch nur wenige Unternehmen beherrschen die Datensammlung, -auswahl, -aufbereitung und -auswertung so gut, dass aus Datenbergen aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen werden, die darüber hinaus den Transfer vom strategischen in den operativen Bereich meistern. Dieser und folgende Beiträge befassen sich mit den Anforderungen an ein zeitgemäßes Kennzahlensystem und damit, wie es effektiv im Unternehmen – insbesondere in der Instandhaltung – eingesetzt werden kann.

2 Anforderungen an ein zeitgemäßes Kennzahlensystem

Das Kennzahlensystem für alle unternehmerischen Belange gibt es bisher leider nicht und wird es vermutlich auch nie geben. Jedes uns heute bekannte Kennzahlensystem ist ein Kind seiner Zeit, das sich den jeweiligen Rahmenbedingungen und dem technischen Fortschritt anpassen muss(te). Alle heute gebräuchlichen Kennzahlensysteme – seien es bekannte Modelle oder Eigenkreationen – sind in einem bestimmten Kontext entstanden und dien(t)en konkreten Zielsetzungen.

Schauen wir uns also zunächst die übergeordneten Rahmenbedingungen an, die den kontinuierlichen Wandel der Kennzahlensysteme über die Zeit einleiteten.

2.1 Vom Verkäufer- zum Käufermarkt

Lange Zeit befanden sich Produzenten und Dienstleister in der Situation, eine überschaubare Anzahl und Vielfalt von Produkten und Dienstleistungen in einem ebenso überschaubaren Wettbewerbsumfeld an eine Überzahl Nachfrager verkaufen zu können. Die Kunden hatten zwangsläufig zu kaufen, zu konsumieren und zu beauftragen, was der Markt hergab. Somit lag die Preisbildung und Ausgestaltung des Angebots weitgehend in den Händen der Anbieter – sprich: Es herrschte ein Verkäufermarkt.

Kampf um Kundenloyalität

Mit den Jahren nahm die Anzahl der Produzenten und Dienstleister und die Vielfalt ihrer Angebote stark zu. Regionale und nationale Märkte wurden schrittweise internationalisiert und globalisiert. Der technische Fortschritt trug stets wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Heute machen hochdynamische Anforderungen und der weiterhin steigende Kosten- und Wettbewerbsdruck die aktive Steuerung, regelmäßige Erfolgskontrolle und kontinuierliche Verbesserung von Geschäftsstrategien, Prozessen, Produkten und Dienstleistungen unabdingbar. Branchenübergreifend verlangen die Kunden heute Angebotsvielfalt, individualisierbare Produkte und Dienstleistungen, professionellen Service und Nachhaltigkeit in Herstellung, Gebrauch und Entsorgung. Und dies bei gleichzeitig verkürzten (technischen) Lebenszyklen, möglichst kurzen Produktions- und Bearbeitungszeiten sowie niedrig(st)en Preisen. Selbst renommierte Unternehmen müssen mittlerweile um die Kundenloyalität kämpfen und sich regelmäßig „neu erfinden”. Dabei bestimmt der „mündige” und anspruchsvolle Kunde mit seinem Kauf-, Verweil- und Wechselverhalten, welche Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen Erfolg haben (werden) und welche nicht. Dies sind die eindeutigen Kennzeichen eines Käufermarkts.

Mit den Jahren nahm die Anzahl der Produzenten und Dienstleister und die Vielfalt ihrer Angebote stark zu. Regionale und nationale Märkte wurden schrittweise internationalisiert und globalisiert. Der technische Fortschritt trug stets wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Heute machen hochdynamische Anforderungen und der weiterhin steigende Kosten- und Wettbewerbsdruck die aktive Steuerung, regelmäßige Erfolgskontrolle und kontinuierliche Verbesserung von Geschäftsstrategien, Prozessen, Produkten und Dienstleistungen unabdingbar. Branchenübergreifend verlangen die Kunden heute Angebotsvielfalt, individualisierbare Produkte und Dienstleistungen, professionellen Service und Nachhaltigkeit in Herstellung, Gebrauch und Entsorgung. Und dies bei gleichzeitig verkürzten (technischen) Lebenszyklen, möglichst kurzen Produktions- und Bearbeitungszeiten sowie niedrig(st)en Preisen. Selbst renommierte Unternehmen müssen mittlerweile um die Kundenloyalität kämpfen und sich regelmäßig „neu erfinden”. Dabei bestimmt der „mündige” und anspruchsvolle Kunde mit seinem Kauf-, Verweil- und Wechselverhalten, welche Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen Erfolg haben (werden) und welche nicht. Dies sind die eindeutigen Kennzeichen eines Käufermarkts.

2.2 Vom eindimensionalen zum mehrdimensionalen Kennzahlensystem

Im früheren Verkäufermarkt reichten eindimensional monetäre Kennzahlensysteme aus, um den Erfolg oder Misserfolg des eigenen Unternehmens ausreichend darzustellen und geeignete Managementmaßnahmen daraus herzuleiten. Da die Kundenanforderungen noch keine allzu große Rolle für den Verkaufserfolg spielten, wurden sie erst gar nicht in den Unternehmensdaten abgebildet.

DuPont-Kennzahlenbaum

Der Prototyp aller Kennzahlensysteme ist der eindimensionale DuPont-Kennzahlenbaum. Er wurde 1919 vom US-amerikanischen Chemiekonzern DuPont entwickelt. Mithilfe dieses rein monetären Kennzahlensystems legte DuPont seinen Anteilseignern die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens dar. Die Kennzahlen basieren hierbei ausschließlich auf Daten des vergangenheitsbezogenen externen und internen Rechnungswesens (Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Kosten- und Leistungsrechnung) und sind auf die Spitzenkennzahl „Return on Investment (ROI)” ausgerichtet.

Der Prototyp aller Kennzahlensysteme ist der eindimensionale DuPont-Kennzahlenbaum. Er wurde 1919 vom US-amerikanischen Chemiekonzern DuPont entwickelt. Mithilfe dieses rein monetären Kennzahlensystems legte DuPont seinen Anteilseignern die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens dar. Die Kennzahlen basieren hierbei ausschließlich auf Daten des vergangenheitsbezogenen externen und internen Rechnungswesens (Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Kosten- und Leistungsrechnung) und sind auf die Spitzenkennzahl „Return on Investment (ROI)” ausgerichtet.